亜南極ペンギン室に新しい仲間が加わりました

2021年3月2日に下関市立しものせき水族館からブリーディングローンで

キングペンギン 1羽とミナミイワトビペンギン 2羽が仲間入りしました。

【キングペンギン 1羽】

カラーバンド(黄色・紫色)

【ミナミイワトビペンギン 2羽】

1羽目:カラーバンド(白色)

2羽目:カラーバンド(赤色・黒色)

カラーバンドを目印に飼育場を探してみてくださいね。

【展示場所】亜南極ペンギン飼育室

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 3月 | ||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 | |||

2021年3月2日に下関市立しものせき水族館からブリーディングローンで

キングペンギン 1羽とミナミイワトビペンギン 2羽が仲間入りしました。

【キングペンギン 1羽】

カラーバンド(黄色・紫色)

【ミナミイワトビペンギン 2羽】

1羽目:カラーバンド(白色)

2羽目:カラーバンド(赤色・黒色)

カラーバンドを目印に飼育場を探してみてくださいね。

【展示場所】亜南極ペンギン飼育室

春の風物詩!?カミクラゲを2F ポスト水槽で展示中です。

本州北部から九州にかけて生息するクラゲで、長崎では場所によって1月から5月くらいまで見ることができます。カミクラゲが出てくると春が来たなと感じます。

傘から伸びるたくさんの触手が髪の毛のように見えるため、カミクラゲという和名がつけられたと言われています。

実はこのカミクラゲ、少し前に「きゅうり」のような匂いがするという論文がでました。実際にカミクラゲや飼育水を嗅ぐと「きゅうり」のような匂いがします。この「きゅうり」の様な匂いの成分については「昆虫に対する忌避活性や病原性微生物に対する抗菌活性などが報告されおり、カミクラゲにおいて生体防御に関わる物質として機能している可能性がある」と書かれています。

カミクラゲは「きゅうり」の匂いがしますが、他のクラゲでは「金属」の様な匂いがするクラゲもいます(スタッフ体験談)。また、ウミウシの仲間のヤマトメリベは「スイカ」、キュウリウオ科のアユは「きゅうり」など、匂いがする生きものは他にもいます。

クラゲたちは、なぜ匂うのか‥? 研究が進んでさらに詳しいことが分かれば面白いですね!

▲金属の様な匂いがする (気がする) クロメクラゲの仲間

水族館では、長崎の自然を記録するため、定期的にクラゲ調査を

水族館では、長崎の自然を記録するため、定期的にクラゲ調査を

行っています。久しぶりの投稿になってしまいましたが、1月の

調査で見ることができたクラゲを少しだけ紹介します!

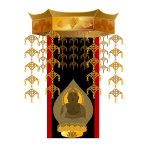

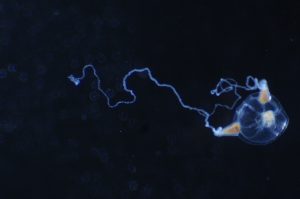

〇ヨウラククラゲ

Agalma okenii

古代インドの王族たちが手首や頭部、腰など

に身に着ける装身具や寺院やお仏壇の荘厳具

の「瓔珞(ようらく)」が名前の由来と言われ

ています。

▲ヨウラククラゲ ▲ 瓔珞(ようらく)

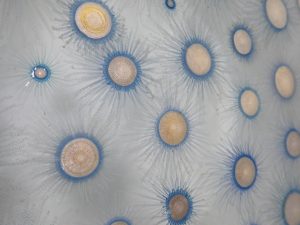

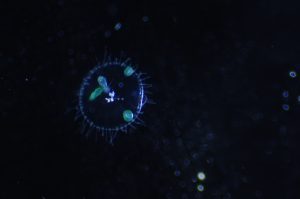

〇ミズクラゲ

Aurelia sp.

まだエフィラ(赤ちゃん)の状態です。春から梅雨にかけて長崎でもよく

見かけるクラゲです。エフィラはこの時期に生まれて大きくなり、

春には大人になったミズクラゲが大量発生することが多いです。

▲ エフィラ

〇ノキシノブクラゲ

Athorybia rosacea

シダ植物のノキシノブに似ていることが名前

の由来と言われています。大きさ2-3mmほ

どの小さなクラゲです。

▲ノキシノブクラゲ ▲ノキシノブ(シダ植物)

クラゲの他にもヒメイカやエビ・カニの仲間、稚魚などを確認できました。

海の中ではプランクトンも増えてきて、だんだんと春に向かっているようでした。

また最近話題になっている海洋ゴミですが、調査地点でもマスクのゴミを見る機会が増えてきました。

ゴミはしっかりと責任をもってゴミ箱へ捨てて、自然を守っていきたいですね。

特別展示!

令和3年の干支「丑(うし)」にちなんだ生きもの「ウミウシ」を特別展示!

.

.

海のウシと呼ばれる3種類のウミウシ(アオウミウシ 、コノハミドリガイ、ユビノウハナガサウミウシ)を

展示中です!

.

▲ アオウミウシ ▲ コノハミドリガイ ▲ ユビノウハナガサウミウシ

.

ウミウシは貝殻を持たない巻貝の仲間です。世界中に

約6000種類生息しており、様々な形や色彩をもった

ウミウシがいます。

名前の由来は諸説ありますが、頭の2本の触角が牛の

角に似ているため「ウミウシ」と名付けられました。

▲ 展示水槽

.

〔展示期間〕令和3年1月1日(金)~1月31日(日)

〔展示場所〕 2階ポスト水槽

※生物の体調により展示が変更になることがございます

-お問合せ-

長崎ペンギン水族館

TEL 095-838-3131

初入館!! ☆12月17日にキタイワトビペンギン 6羽が仲間入り☆

これまでイワトビペンギンは1種類として扱われていましたが、

近年分類変更があり、ミナミイワトビペンギンとキタイワトビペンギンの2種類に分かれました。

これにより当館でこれまで飼育していたイワトビペンギンはミナミイワトビペンギンとなります。

この度、京急油壷マリンパークと男鹿水族館のご協力により6羽のキタイワトビペンギンが

仲間入りしました!

国内では唯一、ここ長崎だけで「キタ」と「ミナミ」の2種類の

イワトビペンギンを同時に見ることができます!

「キタ」と「ミナミ」は体の大きさと飾り羽の長さが異なります。

ぜひ、ペンギン水族館でその違いを見比べてみてくださいね!

▲ 搬入したキタイワトビペンギンたち

【展示場所】亜南極ペンギン飼育場

-お問合せ-

長崎ペンギン水族館

TEL 095-838-3131

8月16日にふ化したジェンツーペンギンですが、すくすくと大きくなり、

あっという間に成鳥と同じ大きさになりました。

▲ 8月17日(ふ化2日目) ▲ 左:11月1日(ふ化78日目)

ふ化した時の体重は97 gでしたが、約3ヶ月経った今では、約5700 gもあります!立派に成長しましたね^^

ヒナの特徴である綿羽(柔らかいフワフワした羽)姿は終わり、成鳥と同じ正羽(しっかりとした羽)に生えかわり、幼鳥となりました。

この時期のジェンツーペンギンの親子は、巣から離れて親子で過ごすことが多いです。しかし、今回のジェンツーペンギンの親子は、日中は別々に過ごしています。幼鳥は、1羽で落ち着いており、親も幼鳥がいないことをあまり気にしません。親子で一緒にいるときは、幼鳥が親にエサねだりをする時と夜寝る時くらいです。

▲ 日中はよく1羽でいる

最近は、プールが楽しいのか泳いでいることが多いです。他のジェンツーペンギンと区別がつきにくいですが、両翼にカラーバンドがついていない個体が幼鳥です。

プールを探したら見つけられるかもしれませんよ(^^)/

▲ 最近は、プールがお気に入り♪

ジェンツーペンギンの成長の記録を動画で紹介します!!

ヒナが大きくなっていく過程も見てくださいね!

ジェンツーペンギンの換羽

今度はジェンツーペンギンの換羽(羽の生え換わり)が始まりました。

今年度の繁殖が早めに終わった個体は早々と換羽が始まっています。

換羽に入る前はたくさん餌を食べて、ブクブクと太り栄養をたくさん蓄えます。

▲換羽中のジェンツーペンギン

ここまではほかのペンギンたちも一緒ですが、実は以前の飼育日記で紹介したフンボルト・ケープペンギンと今回ご紹介するジェンツーペンギンの換羽には違いがあるんです!

それは、温かいところに住むペンギン(温帯種)と、寒いところに住むペンギン(亜南極種)で、羽が抜けるタイミングが異なるということです。

温帯種のフンボルトペンギンとケープペンギン、マゼランペンギンは新しい羽が生えそろう前に古い羽が抜けてしまいます。

そのため、うっすらとピンク色の地肌が見えることもあります。

▲新しい羽が生えてきている途中のフンボルトペンギン

ですが、亜南極種のジェンツーペンギンは新しい羽が生えきってから古い羽が抜けていくため、地肌が見えることはありません!

そして、羽が密に生えています。

▲換羽中のジェンツーペンギン。羽がぎゅうぎゅうに生えているため換羽中は目が小さく見えます。

ジェンツーペンギンは亜南極圏と呼ばれる南極周辺の島々に生息しています。とても寒い環境のため、換羽をするときも寒さ対策をばっちりしているのです。

反対にフンボルトペンギンやケープペンギンの生息地はチリや南アフリカなどの温かいところのため(当館の換羽する時期は7~8月の真夏です)、さっさと抜けてしまうのかもしれませんね。

このように生息地によってペンギンの換羽の仕方も少しづつ違いがあるので、ぜひじっくりと観察してみてくださいね!

水族館では、長崎の自然を記録するため、定期的にクラゲ調査を行っています。

今回は、8月の調査で見ることができたクラゲについて紹介します!

【クラゲ採集の豆知識】

クラゲはゼラチン質なので網でとると傷ついてしまします。

そのため、ひしゃくなどで海水ごと採集していきます。

今月は何が確認できたかというと…

▲ アンドンクラゲ

Carybdea brevipedalia

大きさ:5cmほど

長崎では「イラ」と呼ばれています。

海水浴中によく刺されるクラゲの正体で、

夏によくみることができます。

▲ タコクラゲ

Mastigias papua

大きさ:5~10 cmほど

付属器と呼ばれる足が8本あるのが特徴。

こちらも夏によくみることができるクラゲです。

タコクラゲは、2階の特設水槽で展示しています!

▲ コモチクラゲ

Eucheilota paradoxica

大きさ:5mmほど

自分と同じクローン個体をつくって増殖します。

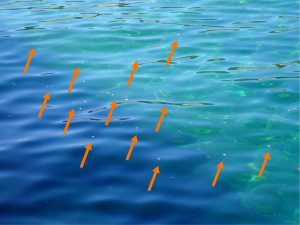

▲ ギンカクラゲ

Porpita porpita

大きさ:5 cmほど

外洋性のクラゲですが、時々沿岸まで流れてくることがあります。

今回も調査日に偶然流れてきていたのを確認しました。

矢印のところにギンカクラゲがいます。

ギンカクラゲは水族館に搬入しましたが、

状態が悪く展示にまで至りませんでした。

また採集できた時は展示したいと思います!

次回の調査でまたクラゲが確認できたら紹介したいと思います!

8月16日(日)にジェンツーペンギンのヒナがふ化しました!

2階の亜南極ペンギン室にて8月16日(日)にジェンツーペンギンのヒナが誕生し、

両親の愛情をもらいながらすくすくと大きくなっています。

ふ化した時の体重は97gで親の足元にすっぽりと収まる大きさでした。

今は成長して親の足元に収まらないくらいまで大きくなっています。

ふ化 2日目のジェンツーペンギン ヒナ

ふ化 11日目のジェンツーペンギン ヒナと母親

ヒナは飼育場にいますが、落下防止の仕切り板を設置しており直接みることができません。

成長の様子はこれからもブログやSNSで紹介していきます!

お楽しみに!!

~お問い合わせ~

長崎ペンギン水族館

℡ 095-838-3131

水族館では、長崎の自然を記録するため、定期的に調査を行っています。

今回は、7月に行った調査で見ることができたクラゲについて少し紹介します!

クラゲはプランクトンの仲間なので、潮の流れに合わせて移動します。

そのため、ゴミが集まっているところにいることが多いです。

▲とある漁港。ゴミがたくさん溜まっています

このような場所でクラゲを探していきます。

今回、確認できたクラゲたちを少し紹介したいと思います(^^)/

▲ カブトクラゲ

Bolinopsis mikado

大きさ:5~10 cmほど

▲ エボシクラゲ科の幼クラゲ

sp.

大きさ:1 mm以下

▲ オベリアクラゲ属の1種

Obelia sp.

大きさ:約 1 mm

▲ ヤマトサルシアクラゲ

Stauridiosarsia nipponica

大きさ:約 1 mm

▲ イトマキコモチクラゲ

Eucheilota multicirris

大きさ:約 1 mm

カブトクラゲ以外のクラゲは、数ミリでとても小さいなクラゲでした。

次回は何がいるか楽しみです!

またブログで紹介したいと思います(^^)/